Depuis quelques années, les visages plus ou moins barbus reviennent en force, les poils deviennent un accessoire naturel de mode à part entière. Au même titre qu’une coupe de cheveux travaillée et entretenue, la barbe, si elle existe (tout le monde n’a pas la chance d’avoir suffisamment de matière pour en faire quelque chose, le duvet n’est pas une option), se doit de recevoir un traitement similaire. Au même titre que les pièces de mode, la barbe s’inscrit dans son époque et sa civilisation, le monde n’y portant pas le même regard suivant son contexte, au sens large. Elle a été et est encore pour certains l’apanage du sexe fort. Parfois cachée, parfois mise en avant, elle est considérée comme auxiliaire de la beauté virile, elle accroît ou diminue les proportions du visage, tout comme le ferait (artificiellement) une chemise sur le corps.

LA BARBE COMME SYMBOLE FORT

Les barbes ont toujours été une source de controverse culturelle commune. Les exemples ne manquent pas comme lors de la réforme protestante où certains prêtres portaient des barbes notamment pour protester contre leur célibat imposé par l’église, ou Elizabeth I qui a dressée une taxe envers le port de la barbe lors de la prise de la couronne, la réservant ainsi à la noblesse.

Plus qu’un simple ornement ou effet de mode, la pilosité faciale a souvent été un symbole lié à des croyances religieuses ou mythologiques. Parfois adulée, parfois critiquée, la barbe trouvait son identité selon la mode, les croyances ou le contexte social dans lequel elle s’inscrivait. Dans l’antiquité par exemple, elle était symbole de virilité mais aussi de sagesse, même les femmes remplissant ces qualités arboraient des postiches. Qu’en est-t-il des dieux, des héros, des guerriers, des nobles ? De même. Soit réelle, soit représentée (pour les dieux), la barbe était un symbole fort, certains peuples allant même jusqu’à mépriser les imberbes et personnes rasées. Il suffit de se rendre dans un musée et jeter un œil aux statuts pour se rendre compte de la prédominance de la barbe chez certains peuples. A l’inverse, certaines civilisations considéraient la barbe comme un signe de pauvreté, de manque d’hygiène, seule la noblesse s’accordait une peau de bébé pour marquer la différence.

La barbe a toujours été un signe de virilité. Si on remonte à la préhistoire, les scientifiques s’accordent (plus ou moins) à dire que nos ancêtres portaient la barbe pour 3 raisons : pour tenir chaud et protéger la peau sensible des lèvres, pour intimider, et pour protéger des coups au visage. Dans certaines civilisations plus anciennes, la barbe était même un signe d’honneur, notamment chez les spartiates où les lâches se voyaient partiellement rasés en guise de châtiment.

Autour de 345 avant JC, Alexandre Le Grand a été le premier à rendre le visage vierge de toute pilosité populaire en décrétant que les soldats ne devaient pas avoir de barbe par peur que l’ennemi puisse la tirer pendant le combat.

Bref, la barbe a fait son petit bout chemin, difficile de retracer toute son histoire à travers l’ensemble des civilisations. Mais qu’en est-t-il de sa place dans la société moderne ?

LA BARBE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE

Aujourd’hui, la barbe peut représenter à la fois la misère, la richesse, la fausse décontraction, la paresse, l’homosexualité, l’hétérosexualité, l’appartenance à une religion et bien d’autres choses. Aux yeux des gens, une chemise à carreaux et des Wayfarer feront de vous un hipster, un K-way jaune et un vélo à dynamo un écolo, un chapeau de paille et une salopette un travailleur de la terre, un t-shirt Tie-Dye et des cheveux longs un hippie. Question de culture.

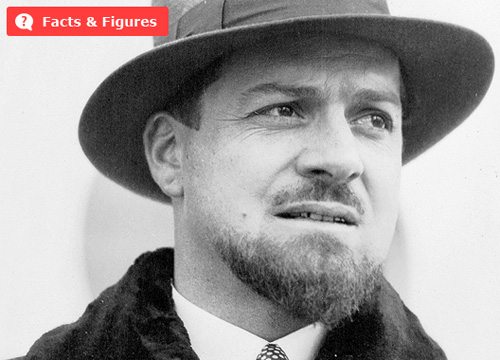

Les barbes sont nombreuses et la pilosité a ses propres codes. Les visages de différentes communautés plus ou moins rebelles adoptent cet artifice, reconnu comme un vrai signe distinctif. Il faut le reconnaître, les « hipsters » sont l’une des seules communautés qui a réussie à rendre la barbe tendance, ce ne sont pas les beatniks ou les bikers qui diront le contraire. Dans l’environnement de la mode pure, il faut bien avouer que la barbe s’est fait une place de choix, mais elle est presque devenue un cliché aux yeux de certains, perdant ainsi son aura au profit de cette micro « haine » envers la tendance hipster. Taillée, bichonnée, nourrie, cette coiffure de bas de visage offre cependant un caractère intéressant, changeant complétement le faciès d’une personne. Moins cher que la chirurgie esthétique.

Et chez les femmes ? Sans parler de femmes à barbe, il se dirait, selon une étude, que les 2/3 d’entre elles préfèrent un homme rasé de près, pour notamment une raison qui parait évidente : ça pique. Pour les autres, elles trouvent que la barbe vieillit (dans le bon sens du terme), impose plus le respect et fait transparaître une certaine force (à voir le gabarit tout de même…).

Le phénomène de mode autour de la barbe n’est plus à prouver, un retour à la pilosité faciale frappe un grand coup sur la table depuis quelques temps. Il suffit de jeter un œil aux magazines, aux campagnes publicitaires, à nos amis les people ou tout simplement dans la rue. Les barbes arborent des formes et des styles différents mais il en ressort de plus en plus une vraie volonté d’en faire quelque chose de soigné, précis, ne se résumant pas à la simple accumulation de poils. Sous ses airs négligés, la barbe de votre interlocuteur est bien souvent plus travaillée que vous ne le pensez.